Avant de commencer, voici une petite vidéo de Alexandre Kantorow (à relier à l’activité 3 et aux documents du livre page 406-407) . Bonne écoute :

Plan du chapitre

- Introduction et problématique

- I – Le cerveau, un organe complexe

- II – Le cerveau et le contrôle du mouvement

- III – La plasticité cérébrale

- Exercices

- Entrainement sur des exercices de type bac

- Grand Oral

- Pour aller plus loin

Cours et schémas en version imprimable

Ressources du TP10 – Etudier l’impact d’un AVC sur une commande motrice volontaire

– fiche du TP

– lien vers le logiciel Eduanat2 Online

– lien vers l’IRM de John Solomon

– lien vers les IRM de J. Solomon et du sujet 1 (main droite/gauche)

– lien vers les IRM de John S. et du sujet 2 (vision des mouvements)

– fiche technique du logiciel EDUANAT 2 – IRMa

– fiche technique du logiciel EDUANAT 2 – IRMf

Corrigé du TP 10 en vidéo

Activités du chapitre

– Activité 1 – Le cerveau et les mouvements volontaires

– Activité 1 – les flash cards à compléter + les flash cards corrigées

– Activité 2 – Le rôle intégrateur des motoneurones + corrigé

– Activité 3 – La plasticité cérébrale + corrigé

– Activité 4 – La plasticité cérébrale et la lecture

– Activité 5 – Exercices de type 1

Proposition d’éléments de correction pour le sujet n°1 (élèves TSVT1 année 2024)

Proposition d’éléments de correction pour le sujet n°2 + version 2 (élèves TSVT1 année 2024)

Ce site a été réalisé par Mme et Mr ESTHER

Introduction

En introduction, nous vous avons proposé d’écouter l’introduction du chapitre 22 du livre « Musicophilia », de Oliver Sacks, un éminent neurologue. Dans ce texte, Sacks décrit le cas d’un violoniste qui perd peu à peu le contrôle de certains de ses doigts. Il vit un véritable calvaire et craint de ne plus pouvoir jouer de son instrument. Ce violoniste subira des dizaines de tests, notamment des IRM avant de se voir diagnostiquer une « dystonie focale du musicien ».

Ce cas étrange, nous servira de fil rouge tout au long du chapitre car il illustre le rôle du cerveau dans le contrôle des mouvements.

Ce site a été réalisé par Mme et Mr ESTHER

Pour compléter un peu voici une vidéo en « slow-motion » des mains d’un pianiste. Observez le degré de précision et coordination nécessaire pour la réalisation des gestes des deux mains :

Problématique

Comment intervient le cerveau dans la commande du mouvement volontaire ?

I – Le cerveau, un organe complexe

1) Le cerveau, un organe composé de cellules spécialisées

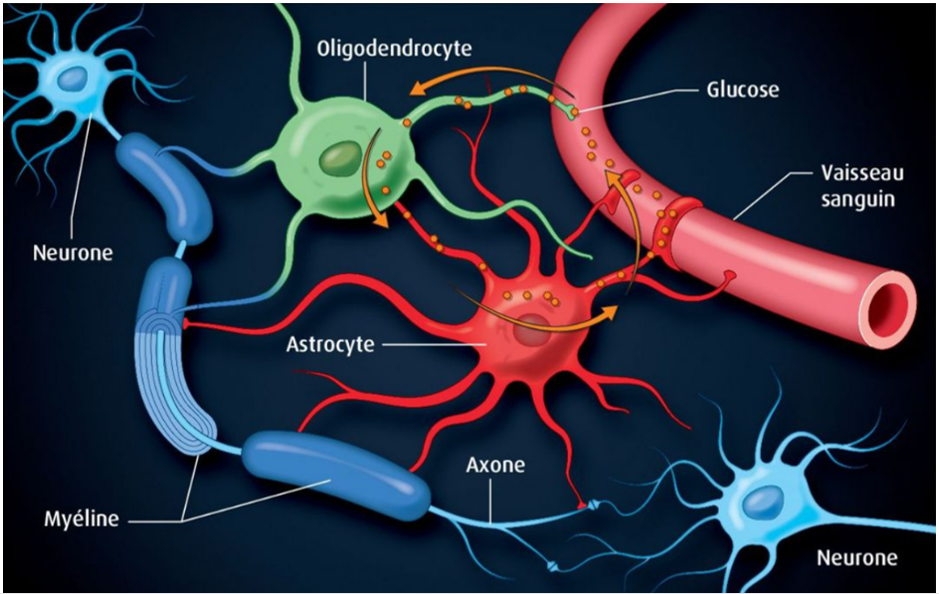

Le cerveau est l’organe central du système nerveux. A l’échelle cellulaire, il est constitué de deux types de cellules : les neurones et les cellules gliales.

Schéma des interactions entre les cellules gliales et les neurones dans le cortex – Source : Manuel SVT Belin

Les neurones sont responsables du traitement et de la propagation des messages nerveux. Le cerveau contient environ 1011 neurones dont les corps cellulaires se concentrent dans la substance grise du cortex cérébral et dans des centres nerveux profonds.

- Les astrocytes : ils interviennent dans le protection, la nutrition et l’activité des neurones ;

- Les oligodendrocytes : ils forment des enroulements autour des axones des neurones, riches en myéline (une protéine) ; on parle de gaine de myéline, celle-ci joue un rôle important en accélérant la vitesse de transmission des messages nerveux ;

- Les cellules de la microglie : elles interviennent dans les défenses immunitaires du cerveau.

| Encart – Un neuromythe – Utilisons-nous seulement 10% de notre cerveau ? – Réponse du neurologue Yves Agid « Non c’est absolument faux, chaque fois qu’on fait quelque chose, on utilise l’ensemble de notre cerveau. Ça vient probablement du fait que dans le temps, à une certaine époque, on a dit que pour 10 % de neurones, on avait 90 % d’autres cellules qu’on appelle des cellules gliales, ça vient probablement de là. Il y a autant de neurones que de cellules gliales, « gliales » ça vient de glue, la colle, car les cellules gliales sont autour des neurones. » Vidéo : https://www.franceculture.fr/sciences/nutilise-t-que-10-de-notre-cerveau |

2) Des aires cérébrales spécialisées

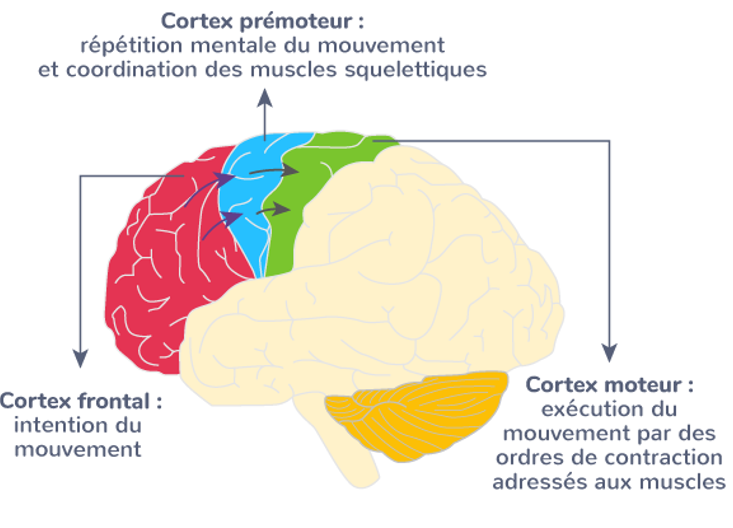

On a pu mettre en évidence que le cerveau est organisé en différentes aires ayant des fonctions particulières. On a ainsi montré que dans le contrôle du mouvement volontaire c’est le cortex cérébral qui est impliqué : on parle d’aires motrices (ou de cortex moteur).

Schéma différents cortex dans le cerveau – Source : Cours SVT Kartable

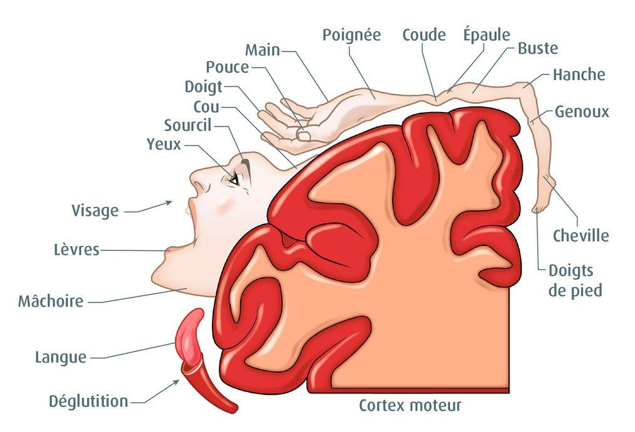

La cartographie des aires motrices a permis de mettre en évidence que chaque partie du corps humain est associée à un territoire défini du cortex qui assure sa commande. Les parties du corps douées d’une motricité plus fine (mains, lèvres, langue) sont contrôlées par un territoire plus important (en surface et en volume).

Schéma de l’homonculus moteur – Source : Manuel SVT Belin

Remarque : les territoires contrôlant la partie droite du corps sont situés au niveau de l’hémisphère cérébral gauche ; et inversement. On dit que la commande est controlatérale. Les aires du cerveau communiquent entre-elles, en particulier lors de mouvements complexes comme l’écriture ou l’exécution d’un morceau de violon. Ces communications se font le long de voies neuronales (voir chapitre 1) sous la forme de potentiels d’action (et de neurotransmetteurs au niveau synaptique).

Encart – IRM anatomiques et IRM fonctionnelles

Pendant longtemps les neurologues ont travaillé sur les aires cérébrales en s’appuyant sur l’expérimentation animale et sur l’étude clinique. Le développement de l’imagerie médicale par résonance (IRM) permettant d’obtenir des images anatomiques du cerveau a permis des grands progrès dans la compréhension du fonctionnement du cerveau.

On travaillera en sciences essentiellement sur deux types d’images IRM :

- Les images d’IRM anatomiques : elles permettent d’observer les structures du cerveau et éventuellement certaines pathologies (tumeur, nécrose suite à une AVC, etc) ; exemple livre : doc2 page 400

- Les images d’IRM fonctionnelles (ou IRMf) : elles permettent d’observer les parties du cerveau les plus actives lors d’une tâche particulière ; exemple livre : doc3 page 401

Remarque : les IRM permettent d’étudier d’autres organes que le cerveau. Pour aller plus loin : https://www.cea.fr/comprendre/Pages/sante-sciences-du-vivant/essentiel-sur-imagerie-medicale.aspx

Ce site a été réalisé par Mme et Mr ESTHER

II – Le cerveau et le contrôle du mouvement

1) Les voies nerveuses motrices

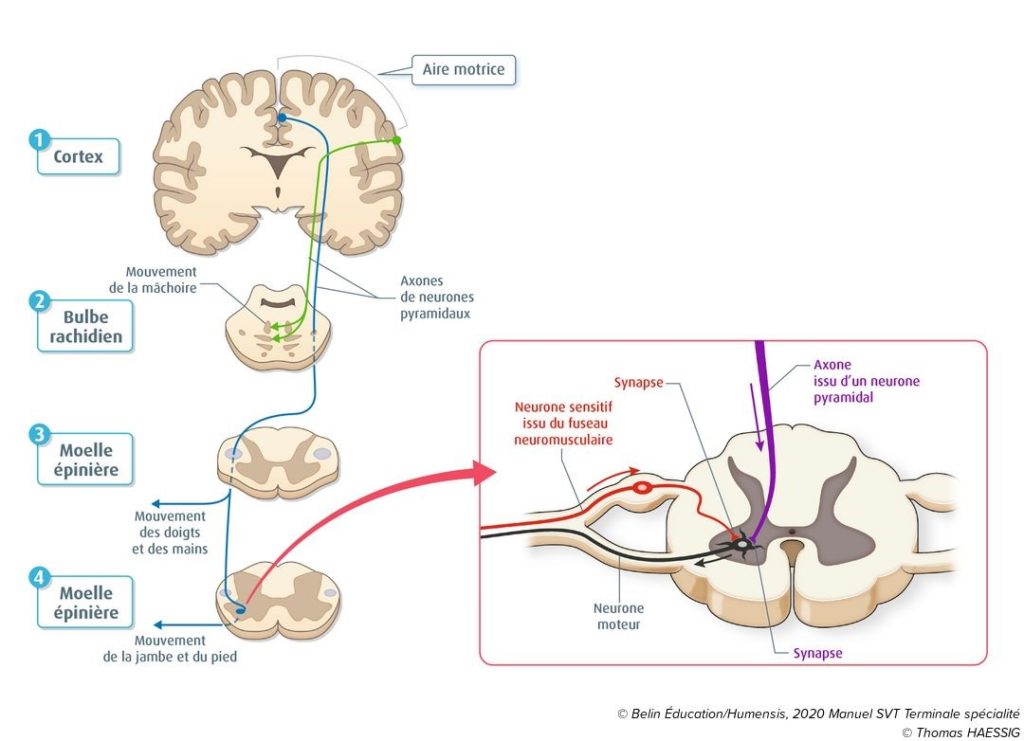

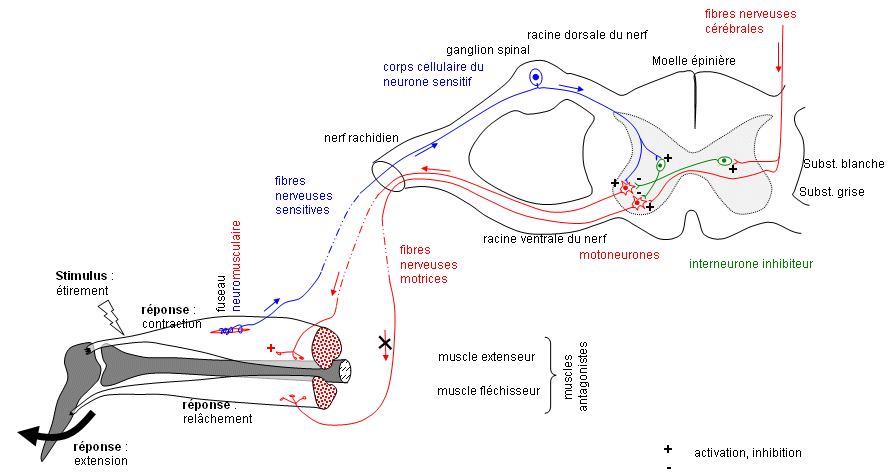

Les messages nerveux moteurs cheminent par des faisceaux de neurones appelés « neurones pyramidaux ». Les corps cellulaires de ces neurones se trouvent dans le cortex moteur (aire motrice) et les axones de ces neurones passent par la moelle épinière jusqu’au niveau du corps cellulaire d’un neurone moteur (le même que celui vu dans le chapitre sur les réflexes).

Le neurone moteur intègre les messages nerveux provenant de plusieurs autres neurones (voir paragraphe suivant) et forme (ou non) un nouveau message nerveux qui chemine le long des nerfs moteurs jusqu’au muscle.

Schéma montrant les communications entre les neurones du cerveau à la moelle épinière – Source : manuel Belin SVT

Transition/question : comment se fait l’intégration de plusieurs messages nerveux au niveau du neurone moteur ?

2) L’intégration de plusieurs messages nerveux

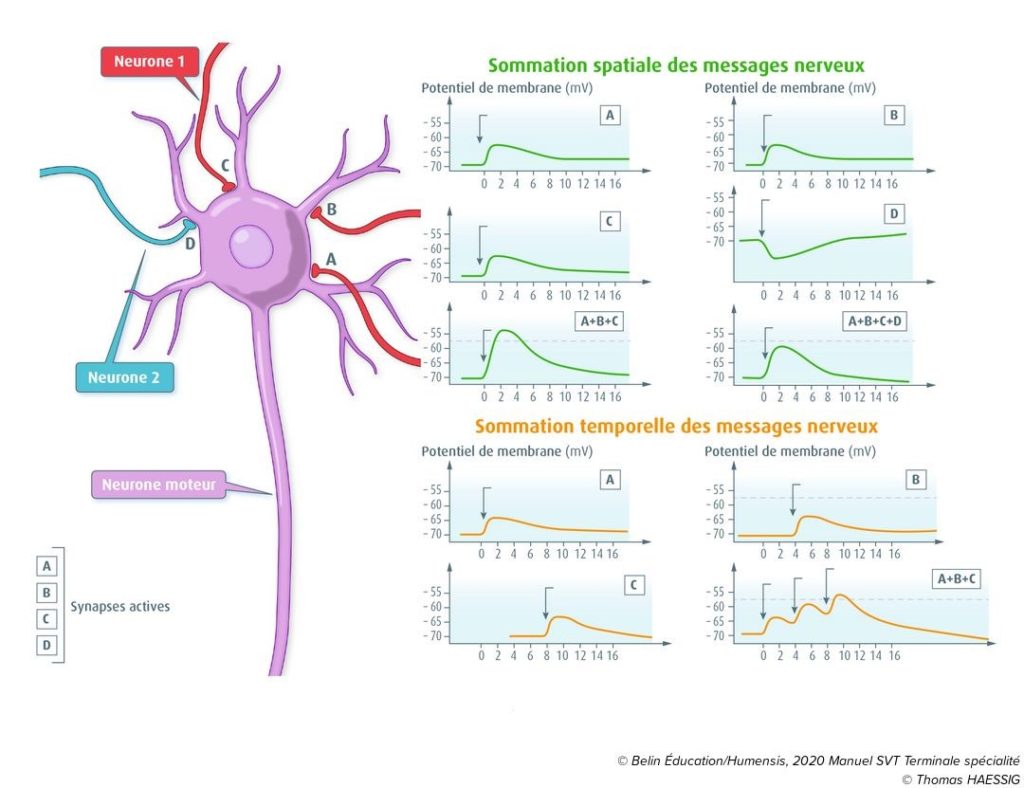

Le corps cellulaire du neurone moteur reçoit des informations provenant de différents neurones et par différents types de synapses. Certaines de ces synapses sont dites excitatrices et provoquent une dépolarisation du corps cellulaire, d’autres sont dites inhibitrices et provoquent une hyperpolarisation du corps cellulaire.

Ces différentes stimulations/inhibitions sont additionnées (on parle de sommation) dans le temps et dans l’espace. S’il en résulte une dépolarisation qui dépasse la valeur seuil, le neurone moteur émet une série de potentiels d’action.

On dit que le neurone moteur fait une intégration spatiale et temporelle des messages nerveux. Remarque : les autres neurones du système nerveux fonctionnent de la même manière et font également une intégration spatiale et temporelles des messages nerveux reçus.

Schéma montrant la sommation temporelle et spatiale des informations reçues par le neurone (source : Belin)

Remarque : A,B, C sont des synapses activatrices ; D est une synapse inhibitrice

Rappel – Voici une vidéo pour vous aider à bien comprendre (sommation à la fin de la vidéo) !

Ce site a été réalisé par Mme et Mr ESTHER

III – La plasticité cérébrale

A lire (obligatoire): Article du journal en ligne The Conversation intitulé « Qu’est-ce que la plasticité cérébrale ? »

https://theconversation.com/quest-ce-que-la-plasticite-cerebrale-141907

Les neurones du cerveau forment plusieurs milliers de synapses avec d’autres neurones. Notre cerveau est donc un gigantesque, et très complexe, réseau neuronal (les scientifiques nomment ce réseau « connectome »). Pendant longtemps, on a cru que ce réseau neuronal était stable à l’âge adulte mais les progrès scientifiques ont permis de montrer deux phénomènes physiologiques :

- De nouvelles cellules nerveuses sont fabriquées dans une région profonde du cerveau à tous les âges de la vie, ces cellules peuvent ensuite migrer dans le cerveau ;

- Les connections entre neurones peuvent changer, notre réseau neuronal subit donc un recâblage constant ;

La plasticité cérébrale, c’est donc cette capacité qu’a le cerveau de modifier le réseau des neurones et donc de s’adapter en fonction des expériences vécues par l’individu.

On peut donner deux observations/exemples qui montrent les conséquences de cette plasticité cérébrale :

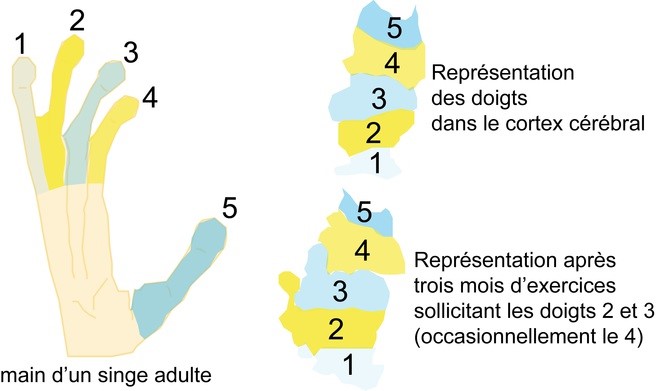

- Lors de l’apprentissage de fonctions motrices (par exemple lorsque l’on apprend à jouer d’un instrument de musique), on observe par IRMf une modification des zones actives dans le cortex moteur. La surface de ce cortex qui s’active augmente avec l’apprentissage et dans le même temps la précision et la vitesse d’exécution des mouvements s’améliore. La plasticité cérébrale est donc un élément-clé des processus d’apprentissage ;

- Suite à la destruction de cellules nerveuses de l’aire motrice primaire (suite à un AVC par exemple), il y a une perte de certaines fonctions motrices. La rééducation et la plasticité cérébrale permettent la récupération d’une partie de ces fonctions ;

Schéma : Plasticité de la carte sensorielle du cortex cérébral somatosensoriel chez le singe. L’étendue des sous-régions associées aux doigts de la main est modifiée en fonction de leur usage répété dans le temps

Conclusion

Retour sur le cas du violoniste souffrant de « Dystonie focale du musicien » : un trouble du mouvement volontaire et de la plasticité cérébrale

Au cours de ce chapitre, nous avons vu le rôle du cerveau et notamment du cortex moteur dans le contrôle des mouvements volontaires. Nous avons également étudié la plasticité cérébrale et ses conséquences.

Cette plasticité cérébrale comporte de nombreux intérêts pour un musicien qui lui permettent de progresser au quotidien par la pratique et l’apprentissage (mémorisation, amélioration de la vitesse d’exécution et de la précision des mouvements).

On a vu cependant que dans quelques cas cette plasticité pouvait conduire à une pathologie nommée « dystonie focale du musicien ». Les aires motrices contrôlant certains doigts recouvrent d’autres aires motrices entraînant une contraction simultanée des muscles agonistes et antagonistes. Il en résulte une perte du contrôle du mouvement volontaire de certains doigts pour le musicien. Cette pathologie handicapante pour la pratique musicale est maintenant traitée assez efficacement par de la rééducation du cortex moteur et par l’utilisation locale de toxine botulique (pour détendre les muscles antagonistes trop contractés).

Ce site a été réalisé par Mme et Mr ESTHER

Ce site a été réalisé par Mme et Mr ESTHER

Voici quelques exemples possibles de sujets de bac sur ce chapitre :

.

Voici une petite sélection d’articles sur la plasticité cérébrale qui peuvent éventuellement vous donner des idées pour le Grand Oral :

| Titre de l’article : |

| « La plasticité cérébrale au cœur des apprentissages » (Source – Blog Mediapart d’un neurobiologiste) |

| « Bras dans le plâtre et plasticité cérébrale » (Source – Blog Mediapart d’un neurobiologiste) |

| « Neurobiologie du confinement » Remarque : plus sur le thème 3C sur le stress (Source – Blog Mediapart d’un neurobiologiste) |

| « Les cellules gliales, la face cachée de notre cerveau » (podcast – France culture) |

| « Le cerveau adulte produit-il vraiment des neurones ? » (Source – Le Monde) |

| « L’étonnante plasticité du cerveau adolescent » (Source – Pour la Science) |

| « La plasticité est l’essence du cerveau » (Source – Pour la Science) |

| « Il font remarcher les paralytiques » (Source – Le Monde) |

| « Apprendre à contrôler sa peur » (Source – Médecine Sciences) *Remarque : article d’une niveau scientifique plus élevé que les précédent (n’hésitez pas à demander de l’aide) |

Icône – Une histoire sonore

Voici une lecture du chapitre « Tête à droite ! », extrait du livre « L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau » de Oliver Sacks.Oliver Sacks est un neurologue américain qui a présenté dans différents livres les cas les plus extraordinaires qui patients qu’il a rencontré.

Et pour les plus curieux, un micro-documentaire du CNRS :

Source pour les informations concernant la « dystonie focale du musicien » :

- https://www.revmed.ch/ – Article « A propos de la maladie de Robert Schuman »

- https://www.medecine-des-arts.com/fr/plasticite-cerebrale-apprentissage.html

- Musicophilia, Oliver SACKS, édition Points ; chapitre 22